特斯拉“车展维权案”张亚周再败诉,车主评论尺度在哪里?

近期,特斯拉在美国佛罗里达州一个车祸事故的案件中被判有责任,被罚2.425亿美元,引起广泛关注。然而,此前在中国最知名的一个特斯拉“维权”车主张亚周,再次败诉。

7月11日,上海市二中院对特斯拉诉张亚周名誉权纠纷案作出二审判决,维持原判。上诉人(原审被告)张亚周因在2021年上海车展站在特斯拉车顶维权,被认定侵犯特斯拉名誉权,需向特斯拉赔礼道歉并赔偿17万元。

张亚周声明,她尊重法律程序,虽将遵从判决结果并配合执行,但对法院判决持保留意见,并透露有意图提起再审申请。不过,目前为止,还没有正式提出申请。

至此,轰轰烈烈的2021年上海车展特斯拉车顶维权案,有了个阶段性结果。

但争议远未结束。

张亚周与特斯拉之间的核心争议聚焦于:其父在安阳遭遇的车辆事故,究竟系产品质量瑕疵还是人为操作失误所致?

为此,张亚周还在追寻真相,并且发起了另外两个诉讼,一是起诉特斯拉要求提供全面的事故车辆数据,二是起诉国家市场监督管理总局,要求公布特斯拉后续一项召回行动中的政府信息。

事件已经过去4年多,很多人已经淡忘了当初这一热门事件。《电动汽车观察家》与张亚周及其律师进行了沟通,结合特斯拉对外公告进行了事件梳理。

同时,我们也感受到,这一事件也有其代表性意义:对于新兴技术产品的消费者,应当如何保护自身权益?如何合法评价产品?

这些问题值得我们深入探寻答案。

01

车展维权始末

首先,让我们回顾一下这一事件的经过。

2021年4月19日,在上海国际车展媒体日期间,河南车主张亚周身穿印有“刹车失灵”字样的T恤,站在特斯拉展台的一辆Model 3车顶上维权,高喊“特斯拉刹车失灵!”这一事件迅速引起了媒体的广泛关注和报道。

随后,4月20日,上海市公安局青浦分局以扰乱公共秩序为由对张亚周处以行政拘留五日,同行的李某被处以行政警告。

而事件起因将时间倒回2021年2月21日,当天张亚周的父亲驾驶特斯拉Model 3在河南安阳市某地发生追尾事故,交警对此事故认定原因是“未保持安全车距”,当时张亚周接受了这一认定,但同时认为导致车辆事故的缘由是“刹车失灵”。

为了查明事故真相,张亚周自2021年2月25日起,开始向特斯拉请求提供事故发生前30分钟的车辆数据。

两天后的2月27日,特斯拉郑州福塔店的售后经理张先生通过电话,向张亚周详细口头播报了相关数据。张亚周对此进行了录音,并经过多次仔细听取和比对,发现特斯拉提供的数据不仅不完整,还存在时间记录上的“倒流”异常情况(编者注:指的是张先生没有完全按照时间顺序播报,存在先播报后续记录的问题,但后来张亚周一方没有再追究这一问题)。

见多次交涉无果,张亚周选择向市场监管局投诉特斯拉。

3月7日,张亚周因特斯拉拒绝提供车辆发生事故前半小时的完整行车数据,向郑州市市场监管局投诉了特斯拉。

3月9日,张亚周在郑州特斯拉门店车顶维权,手持喇叭播放“特斯拉刹车失灵”的录音,并要求退车。同日,特斯拉与张亚周在郑州新区市场监管局做调解。张亚周表示不同意选择的第三方机构——“中国质量认证中心”的机构。张亚周认为,这个机构没有检测能力,并于当天撤回该投诉。(事后,根据大众网·海报新闻的报道,中国质量认证中心的汽车部责任工程师也表明确实做不了相关检测。)

3月10日下午,特斯拉方面作出回应称“经过对相关数据进行分析,未见车辆制动系统异常”,将这起事故确定为因违章驾驶导致的车主全责事故。

3月15日,郑州市市场监管局12315投诉举报中心接到省局转办的张亚周投诉特斯拉汽车销售服务(郑州)有限公司件后,将该投诉件分转至郑州市郑东新区市场监管局处理。

3月16日,郑东新区市场监管局召开专题会议,针对投诉成立工作专班。

3月17日郑东新区市场监管局召开研讨会。

3月18日,张亚周再次至郑东新区市场监督管理局投诉,要求特斯拉郑州公司提供车辆发生事故前半小时完整行车数据。

资料来源:淡水里的珊瑚(张亚周)新浪微博

与此同时,相关政府单位也就数据问题进行沟通,但是没有获得进展。

一直到张亚周在上海车展“车顶维权事件”后,4月21日,郑州市郑东新区市场监督管理局责令特斯拉汽车销售服务(郑州)有限公司无条件向张女士提供该车发生事故前半小时完整行车数据。

4月22日,国家市场监督管理总局主管的媒体《中国市场监管报》发布消息称,特斯拉21日发声表示,愿意全力配合,提供事发前半小时的车辆原始数据给第三方鉴定机构或政府指定的技术监督部门或者消费者。

而且,22日下午特斯拉负责处理该事故的有关人士对《中国市场监管报》表示,已经将数据发给了消费者邮箱。

同时,特斯拉向《中国市场监管报》记者提供了车辆发生事故前一分钟的数据,并作出一份文字说明。

然而,张亚周及其律师周玥指出,他们所收到的数据并非完整的原始数据,与加拿大消费者获取的特斯拉行车数据相比,存在明显缺失。因此,他们已经就数据问题将特斯拉起诉至北京大兴法院,已完成开庭审理阶段,但判决结果尚未宣布。

在张亚周一系列主张诉讼之后,特斯拉也开始主动发起诉讼程序。

2021年10月,特斯拉(上海)有限公司起诉车主张亚周,指控其在上海车展上的“车顶维权”行为侵犯了公司的名誉权,并索赔500万元。

经过4年,2025年7月11日,案件二审宣判,以维持一审判决告终。

事实上,特斯拉起诉的并非只有张亚周一人,在上海车展与张亚周一起的西安车主,以及其他涉案人员均被起诉名誉侵权。

2025年7月14日,特斯拉副总裁陶琳对上海车展事件也发表了评论。

资料来源:特斯拉副总裁陶琳新浪微博

至此,特斯拉对个体当事人的名誉权纠纷案大获全胜。

鲜为人知的是,这起案件仅是庞大事件中的冰山一角。张亚周与特斯拉之间,以及与相关部门之间,尚有多起诉讼正在进行或已结案。

02

张亚周与特斯拉、市监总局多起诉讼

具体来看下,张亚周以特斯拉为主体展开的一系列诉讼。

张亚周VS.特斯拉

2021年5月19日,张亚周在河南安阳北关区人民法院对特斯拉以及陶琳发起名誉权和个人隐私权诉讼。

事件起因是,2021年4月22日,特斯拉向媒体公布了车辆发生事故前一分钟的数据。

资料来源:中国市场监管报

张亚周认为,在舆论发酵之前,她多次尝试索要数据但未获成功,车展事件后数据才迟迟得以公布,且数据的公布未经当事人同意,构成了对其隐私的侵犯,因此她决定提起诉讼。

但张亚周诉特斯拉的名誉纠纷、个人隐私权案件,一审、二审、均未得到法院支持。

另一方面,张亚周仍然在努力探寻车辆事故的真相,继续向特斯拉索要完整数据。

2023年5月,张亚周又以买卖合同纠纷案(俗称数据案)向特斯拉发起诉讼,要求其提供完整数据。此案一审庭审业已完成,但尚未判决,正是前文所述于北京大兴开庭审理的案件。

资料来源:淡水里的珊瑚(张亚周)新浪微博视频截图

张亚周VS.国家市场监督管理总局

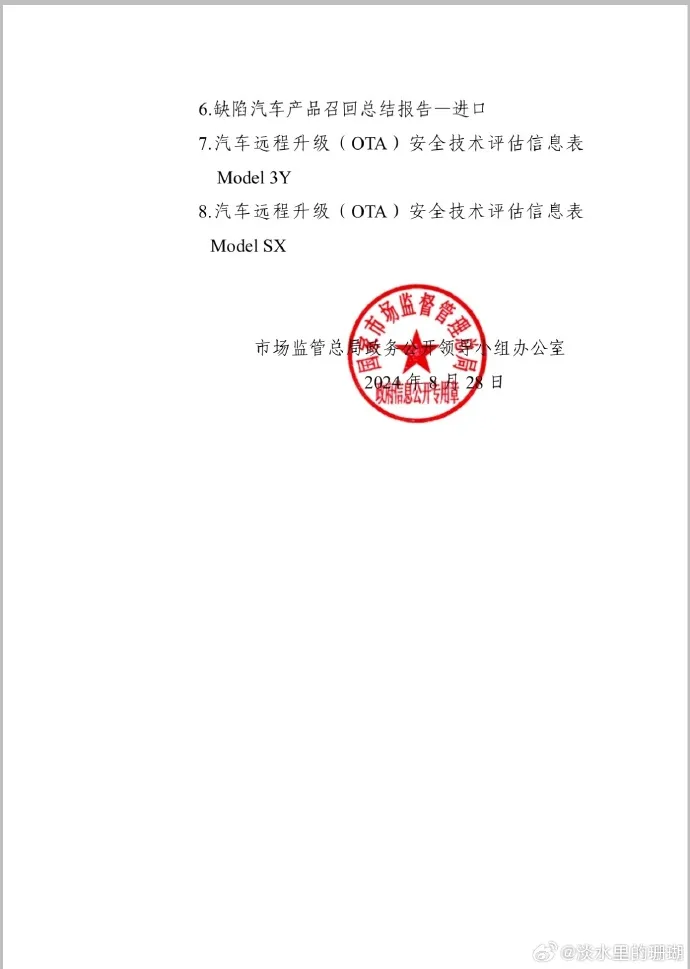

在张亚周与特斯拉名誉权纠纷案胜诉两年后,即2023年5月,特斯拉宣布了一次大规模的车辆召回,涉及超过110万辆在中国市场销售的进口和国产车型,其中包括张亚周父亲所驾驶的车辆。

2023年5月12日,国家市场监督管理总局(下称市场监管总局)网站发布的召回通知。

通知显示,自2023年5月29日起,召回生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的部分进口Model S、Model X、Model 3及国产Model 3、Model Y汽车,共计1104622辆。

召回通知称,本次召回范围内的车辆,没有允许驾驶员选择能量回收制动策略;同时,对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况可能没有提供足够提醒。这些因素叠加可能增加长时间误踩加速踏板的概率,从而增加碰撞的风险,存在安全隐患。

张亚周希望知道特斯拉召回事件涉及的更详细的信息,判断是否包含当年车辆事故的相关线索。

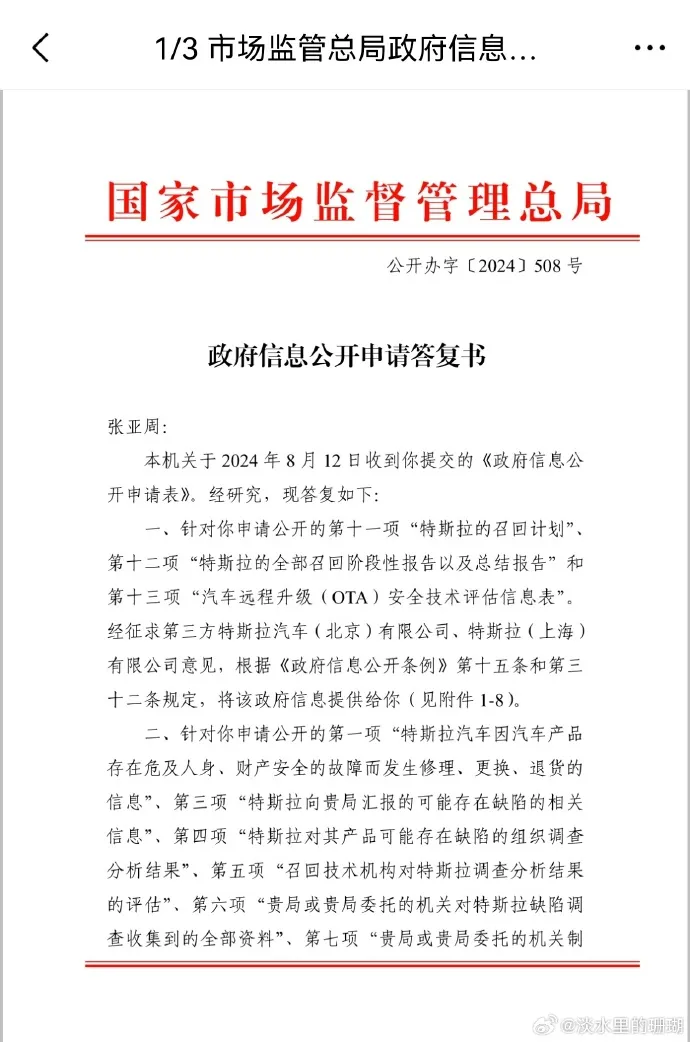

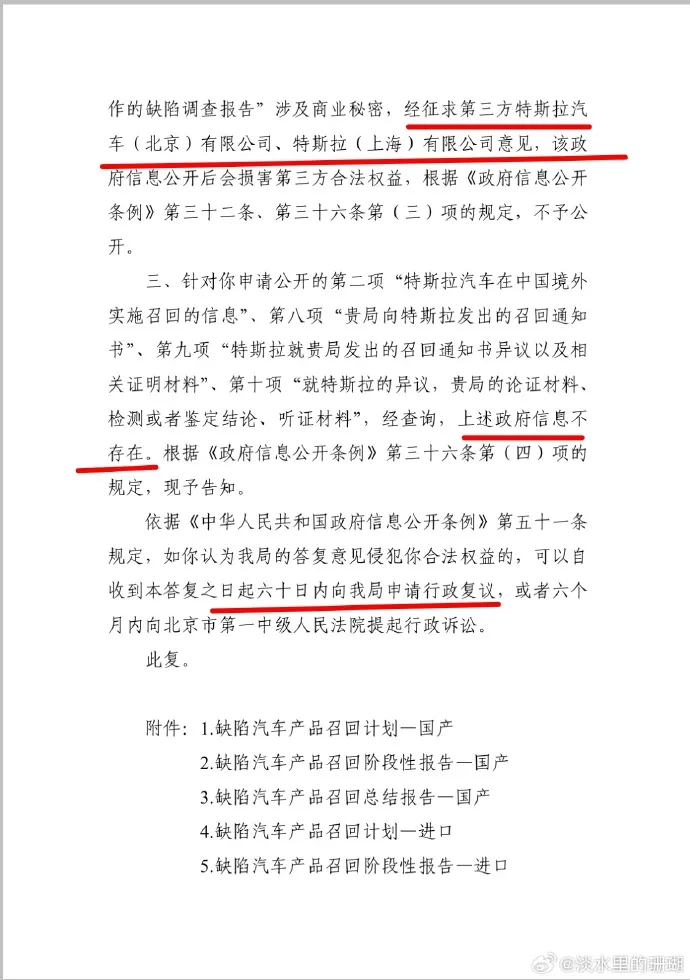

为此,2024年8月6日,张亚周向市场监管总局申请特斯拉2023年5月12日车辆召回有关信息公开。

2024年8月28日,市场监管总局答复了张亚周的申请。

资料来源:淡水的珊瑚(张亚周)2024年9月12日微博

然而,张亚周发现所获取的召回信息中有大量关键内容被遮蔽,对此表示不满,并随后对市场监管总局提起了信息公开的行政复议及诉讼。

2024年9月8日,张亚周向市场监管总局申请复议,要求公开未公开数据。

2024年10月11日,市场监管总局做出复议决定书,认为申请公开的信息涉及第三方,第三方认为不予公开和部分公开的决定,给出答复,并说明理由,并无不当。

张亚周不接受答复理由,她认为要求公开的信息并不涉及商业秘密,应该予以公开。

2025年4月26日,张亚周就政府信息公开及行政复议一案,在北京市第一中级人民法院起诉了市场监管总局。一审张亚周败诉。

2025年6月12日,张亚周就政府信息公开及行政复议一案,上诉北京市高级人民法院。

张亚周认为,其向市场监管总局申请对特斯拉涉及召回的内容做信息公开,但是特斯拉圈定了很多“涉及商业秘密”的信息不应公开,对此特斯拉未提供任何支持文件,市场监管总局也并未独立判断,使得原告并未获得相应数据。

据悉,该案件的二审程序定于8月底在北京高级人民法院正式开庭审理。

目前可以预见的是,如果张亚周后续能够拿到事故前30分钟完整数据,或者取得市场监管总局公开的更多信息,张亚周可能据此采取更多行动。

03

当事人及其律师的观点

张亚周依然被判定为侵犯了特斯拉的名誉权。但她对这一判决都不认可。

首先,张亚周对这起案件不公开审理表示不认可。她在微博上公开表示过,她作为当事人每一起案件都申请公开审理,但在一二审中,特斯拉都以销售数据属于商业机密为由申请不公开审理。对此,张亚周表示不理解。

资料来源:淡水的珊瑚(张亚周)微博

在张亚周看来,本身这个案件就是社会新闻事件、涉及公共利益广为人知,没有什么不能在阳光下进行的。因为案件本身一不涉及国家秘密、二不涉及个人隐私、面向公众公开审理,才更能体现法律的公平公正。

其次,她对判决结果也表示不认可。对此,张亚周的律师周玥认为此案的争议点在于,消费者是否必须在有足够证据的情况下才能批评所购产品,以及消费者对购买产品的意见发表应把握在何种合理尺度内?

对此周玥律师举出了两个例子,一是大众点评,消费者对商店、餐厅下面的负面评论,是否也需要有确凿证据?没有证据,单凭感觉是否涉嫌侵权?

二是,一个案件判例。在人民法院案例库收录的天津市某消防安全检测服务有限公司诉赵某某、尹某某等网络侵权责任纠纷案(入库编号:2023-07-2-369-001,案号:(2019)津0101民初3456号)中,案涉消防栓栓口安装符合法律规定,但是不具备消防设备专业技术能力的赵某从普通人的认知出发,错误地以为栓口安装不符合法律规定,发微博评价“活儿干完了,钱也花了,真到火苗蹿起时,这个水龙头只能瞪眼看着”,并配有现场拍的照片,其中包括消防栓照片,企业名称、施工现场负责人名字、联系电话等信息,在大V号“奏耐天津”“哏儿都微博”转发后,引起了网民的广泛关注,消防安全检测服务公司起诉赵某侵犯名誉权,法院驳回诉讼请求,“行为人因缺乏专业认知”,“作出错误判断”,“不属于以侮辱、诽谤等方式损害法人名誉,不构成名誉权侵权。”

资料来源:人民法院案例库

周玥提出疑问,以此案例为参考,张亚周的言行是否构成侵权?

当然,这只是张亚周与特斯拉主体关系紧密的案件,还有多起媒体对该事件报道失实,造成对张亚周造成的名誉侵权案件更是不胜枚举。

04

第三方律师眼中维权、评论的尺度

除了与张亚周以及其律师沟通外,《电动汽车观察家》也就这一事件咨询了第三方律师——北京权佑律师事务所执行主任、资深律师林丽鸿。

林丽鸿代理过多起汽车企业和消费者纠纷案件,在这一领域经验丰富。

在林丽鸿看来,区别于其他车主在4S店的“车顶维权”,张亚周“车顶维权”的行为是过当、过激的,车展活动参与者有义务遵守展会公共秩序,文明参观。车主“车顶维权”本身属于一种车主的自力救济方式,除了自力救济外,还可以诉诸法律途径、投诉监管部门等多种途径解决。

为了类比,林丽鸿提起更早的一起类似案件。

2019年4月西安奔驰车主发现其新买的车辆发动机存在问题,协商退车未果后,引发维权事件,该案件当时引发了强烈的舆论热议,事件入选2019“质量之光”年度质量记忆十大“年度质量事件”。该事件最终通过引发强烈的舆论关注,车主达到了补偿目的,这也对后续的车主车顶维权起到了借鉴效应。

“奔驰女车主哭诉维权”视频截图

但林丽鸿认为,两个案件的差异在于,张亚周尚无直接证据充分证实是刹车失灵导致事故。而西安维权事件中,对于发动机漏油是可以进行直接举证的。从判决结果可以发现,消费者在进行通过社会舆情评理时,也需要基于客观事实进行全面举证。

在林丽鸿看来,维权和批评要遵循“以事实为依据,以法律为准绳”的原则。作为消费者对特斯拉刹车性能的质疑和批评,是基于事故体验、数据争议、召回信息等,具有合理的怀疑基础,这些是无需等鉴定结果出具之后才能批评产品。

但也需要遵循三点原则。

首先,要实事求是。在陈述自身遭遇、体验、发现的问题时,必须真实。绝不能捏造、歪曲夸大事实。

其次,目的要正当。维权的目的是解决自身问题、寻求真相、警示他人、促进商家改进,不能为了恶意诋毁、敲诈勒索或博取不当利益。

最后,批评和质疑需要有合理的事实基础或逻辑联系(如亲身经历、观察到的现象、获取的不完整或矛盾信息)。在没有结论和真相之前,面对舆论公开表达是需要审慎的,若下定论就必须要基于客观事实基础。例如,“刹车失灵”这是一个结论性的观点,若查实刹车没有失灵,这就意味对事实描述不客观,易构成了名誉权侵权纠纷。若采用疑问或质疑的表述方式,则其正当性基础更为坚实。

就个人消费者如何维权,林丽鸿给出的建议是,需要做好证据的收集和固定工作,在确定维权方式时应当注意“维权不能违法”,应采取理性的方式进行,杜绝寻衅滋事、敲诈勒索等其他违法行为。在面对强大的车企进行维权时,由于相关法律法规尚在完善之中,特别是智能汽车纠纷,因其高度的专业性,建议寻求在汽车领域拥有丰富实战经验的专业律师协助,以便更有效地依法维护自身权益。

林丽鸿也对当下的维权空间提出了自己的看法。

林丽鸿认为,以特斯拉为代表的新兴科技带来了壁垒和技术黑箱,确实压缩了消费者的维权空间,并对媒体监督带来了障碍。这导致质疑难以得到证实,进而推高了维权成本。例如,鉴定机构的短缺,加之新能源汽车领域具备鉴定资质的专业人员和机构稀缺,意味着鉴定困难在短时期内确实难以解决。

此外,外企身份带来的资源优势,在地方实践中带来了潜在的、间接的影响,进一步加剧了维权的难度,但这并非法律上的不平等对待。

此案的另一个特点,车企对消费者的索赔额特别巨大。对此,林丽鸿认为,站在企业的角度,主张大额索赔是为了威慑,以减少同类事件的发生。车企在车顶维权事件后而丧失的品牌美誉度并无法通过一份胜诉判决就得以恢复。

但就单个消费者而言,其掌握的车辆信息数据、汽车专业知识和维权成本负担等方面,都属于弱势一方,如若再面临承担大额的名誉权索赔的可能性,无论是经济压力,还是心理压力都非常大。法院判决时,明显考虑到这一点,在特斯拉诉张女士名誉权侵权一案中,法院虽然最终支持了特斯拉的主张,认定张女士侵犯了特斯拉的名誉权。然而,法院并未支持特斯拉提出的500万元赔偿额,而是判决张女士赔偿17万元。

林丽鸿最后表示,目前维权困难的破局方法,是需要法规强制数据透明、提升监管能力、司法实践更平衡举证责任。

就在《电动汽车观察家》结束与当事人及律师各方的沟通前,特斯拉美国的一起类似案件宣判了。

当地时间8月1日,美国佛罗里达州一个法院裁定,特斯拉公司在2019年一起车祸中负有责任,应向原告方赔偿超2.4亿美元,约合人民币17.3亿元。法院认为,特斯拉方面则负有约三分之一的责任,根据裁决,该案总赔偿金高达3.29亿美元,特斯拉需承担其中约4250万美元的补偿性赔偿,以及全部2亿美元的惩罚性赔偿,总计约2.425亿美元。

值得注意的是,此案中,22岁的逝者奈贝尔·贝纳维德斯·莱昂(Naibel Benavides Leon)及其受伤男友迪伦·安古洛(Dillon Angulo)的律师声称,特斯拉公司要么隐藏了关键证据,要么遗失了包括事故发生前数秒记录的数据和视频在内的核心证据。

特斯拉此前曾因在车辆事故中迟迟未提供关键数据而遭到遇难者家属的批评,但该公司对此予以否认。本案中,原告通过聘请法证数据专家挖掘证据,证明特斯拉自始至终掌握相关证据,尽管其多次矢口否认。特斯拉在证据面前承认失误,并表示此前确实未意识到该证据的存在。

不过,特斯拉首席执行官马斯克在判决下达当天表示,特斯拉将对佛州陪审团裁决提起上诉。

如今,特斯拉在全球交付车辆已经突破800万辆汽车。其品牌、产品得到了广泛认可。但在特斯拉不断探索电力驱动、智能驾驶边界的过程中,是否有失当的行为?

让我们记住这个问题,希望时间能给我们答案。

电观

电观